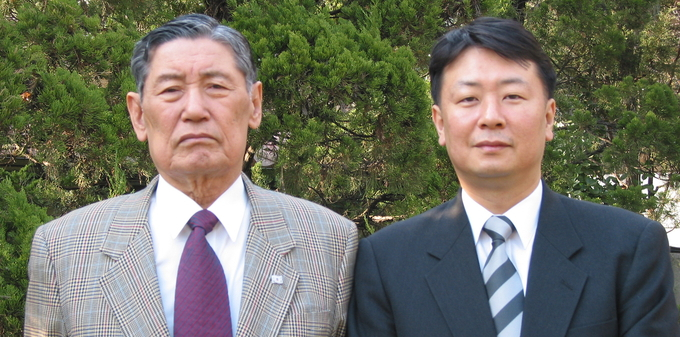

[회원동정-남시욱 고문] 아들의 중앙일보 기자 합격 소식, 동아일보 편집국장이던 아버지는…

페이지 정보

댓글 0건 조회 2,618회 작성일 2020-09-28 09:49본문

남시욱 화정평화재단 이사장은 30년도 더 훌쩍 지난 1988년 어느 날을 똑똑히 기억한다. 동아일보 편집국장인 그에게 중앙일보 편집국장이 전화를 걸어왔다. “남 국장 아드님이 우리 회사 기자 시험에 합격했습니다.” 느닷없는 연락에 “무슨 소리냐”는 말이 튀어나왔다. 영국 유학을 마치고 돌아온 아들 정호가 기자 준비를 하고 있는지 꿈에도 몰랐기 때문이었다.

엄혹한 시절이었다. 1980년대 서울시청에는 언론검열본부가 차려지고, 신문사들은 매일 신문 대장을 들고 검열을 받아야 했다. 남 이사장은 자식이 기자가 돼 이런 고생을 하는 건 원치 않았다. “언론인 생활을 하는 동안 수많은 어려움을 겪었는데 5·16 쿠데타와 유신 선포 이후, 신군부 정권 때 언론검열이 이뤄졌었다. 검열을 받아보니 죽을 지경이더라. 어떤 굴욕감 같은 것도 느꼈다”고 회상했다. 그는 “아들의 기자 합격 소식을 받고 참 난감했다. 그렇다고 합격시키지 말라 할 수도 없었다. 나중에 알고 보니 아들이 친구들과 기자 준비를 하며 아버지가 동아일보 기자니 다른 신문사를 시험 보겠다고 서로 약속했다고 하더라”고 말했다.

남정호 중앙일보 논설위원은 당시 편집국장으로 박종철 고문 치사 사건 보도를 진두지휘해 정권의 핍박을 받는 등 모진 시련을 겪는 아버지를 바라보며 더욱 기자가 돼야겠다고 결심했다. 다만 ‘빽’쓰는 건 싫어 부친에게 기자 시험을 본단 사실은 알리지 않았다. 남 논설위원은 “군사 정권 때 아버지의 기사를 본 한 군인이 집을 폭파하겠다는 협박 전화를 했다. 온 집안사람들이 대피했었는데 오히려 그 사건을 겪고 더 기자가 돼야겠다고 생각했다. 시대 상황 때문에 그땐 일종의 십자가를 지는 마음으로 기자가 됐었다”며 “부친은 학자가 되길 바라셨지만, 난 정적인 사람은 아니었다. 학자보다는 신문기자가 더 맞겠다고 생각했고, 지금도 잘한 선택이었다고 본다. 우리 아버지 말 안 듣길 참 잘한 것 같다”고 웃으며 말했다.

그렇게 아버지는 동아일보, 아들은 중앙일보 기자인 ‘부자(父子) 기자’가 됐다. 언론계에서 함께 일하며 생긴 재밌는 일화도 있다. 남 논설위원은 “초년병 기자였을 때 명절이라 집에 갔었다. 당시 강남경찰서를 담당했는데 아버지께서 그 지역 한 목욕탕에서 화재가 났다는 소식을 접하시곤 ‘빨리 취재하러 가야지 왜 집에 왔냐’고 하시더라. 그 길로 취재하러 갔던 기억이 있다”고 말했다.

남 논설위원에게 기자 남시욱은 원칙주의자, 학자 같은 분이었다. 그는 “아버지가 워낙 성공한 언론인이다 보니 비교될 수밖에 없다고 생각했고, 항상 처신을 조심해야 한다는 강박관념이 있었다. 어떻게 보면 기자 가족의 멍에”라면서 “김영희 기자, 김대중 기자 등 아버지와 교류했던 전설적 언론인들을 어릴 때부터 가까이서 접할 수 있었던 건 언론인 2세가 가질 수 있는 장점이었다”고 말했다.

남 이사장은 기자가 된 아들에게 겸손을 강조했다. 그는 “기자는 기사로만 평가받는 게 아니고, 기자로서의 행동거지도 평가받는다고 얘길했다”며 “기자는 신뢰를 먹고 사는 직업이다. 기자와 출입처 사람들은 상호평가를 한다. 기자는 기사의 질뿐만 아니라 인격에서도 신뢰를 받아야 한다”고 말했다.

아들은 어느덧 뉴욕, 런던, 브뤼셀 특파원을 거치며 외교안보 전문기자로 성장했다. 언론인 외길을 걸은 아버지는 대학에서 학생들을 가르치다 최근까지도 ‘한국 보수세력 연구’, ‘6·25전쟁과 미국’ 등 여러 권의 책을 내며 왕성한 연구 활동을 이어가고 있다. 한미관계로 박사학위를 받은 아버지, 국제통인 아들. 또 대학에서 강의를 했다는 것까지. 이들 부자는 계속해서 같은 길을 걸어가고 있었다

(본 기사는 한국기자협회에서 작성한 기사입니다.)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.